【福岡で中古住宅のフルリノベーション】耐震補強・事例・費用を徹底解説

目次

1. はじめに

先日、お客様から「福岡工務店が地震対策として新築住宅に採用している制震ダンパーを導入して、住宅の耐震工事をしたい」とご連絡をいただきました。

福岡工務店のリノベーション事業は、性能向上を目的とした大規模なフルリノベーションに特化しています。

そのため、部分的な修復工事・設備の交換や外壁塗装など、一般的に皆様がお考えの小規模リフォーム工事は行っていません。

しかし今回は、お世話になっているメーカー様経由のお話だったため、特別にお受けしました。

リフォームにはご予算に合わせて様々な工事があります。近年は古くなった設備機器や塗装などに加え、今回のように耐震補強工事や断熱工事をする方も増えてきました。

本記事では、福岡で私たちが行っている中古住宅のフルリノベーションを軸に、耐震補強を行うメリットや具体的な施工方法、事例、費用について詳しく解説します。

2. 中古住宅のフルリノベーションとは?

フルリノベーションの定義

まずは「フルリノベーション」と「リフォーム」の違いを簡単に解説します。

フルリノベーションとは

フルリノベーションは、住宅の内装・外装・設備をほぼすべて新しくする工事のことを指します。建物の構造だけを残して壁や内装を取り払っておこなう「スケルトン工事」が一般的です。

間取り変更や耐震補強を含め、建物の性能や価値を向上させられるという特徴があります。

リフォームとは

リフォームは、内装の張替えや設備の交換など、建物の表層的な部分の改修が工事のメインとなります。

リノベーションに比べて小規模な工事となるため、数万円~数十万円の比較的安価で抑えられることが多いのが特徴です。

フルリノベーションのメリット

新築や建て替えではなく中古住宅や実家にコストをかけてリノベーションをするのには、次のようなメリットがあります。

- ・新築よりコストを抑えられる

・立地の選択肢が広がる

・ライフスタイルに合わせた設計が可能

・耐震性・断熱性を向上できる

・補助金制度を活用できる

福岡では、土地価格の高騰から人気エリアの新築住宅は価格が高騰しています。

つまり建築予算内で戸建て住宅を購入する場合、土地の価格を抑えるために希望エリアの変更が必要となる場合がほとんどです。

しかし、補助金なども利用して中古住宅を購入しフルリノベーションするという選択肢であれば、コストを抑えながら快適な理想の住まいを実現できるのです。

多くの方が心配な建物の耐久性

その際に多くの方が心配されるのが建物の耐久性です。

住宅ローンを組んで購入した建物にすぐ不具合が出てしまっては、とても残念な上に金銭的にも毎日の暮らしにも支障をきたします。

次の章から本題である耐震補強工事に関して解説します。

3. 耐震補強の重要性

福岡にお住まいの方の中には「耐震補強なんて必要ない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、福岡の地震リスクから解説します。

福岡に大地震は来ないのか?

「福岡は比較的地震が少ないので安心」と考えている方がいたら、それは大きな間違いです。

福岡県には主要な活断層帯が6つ、小倉東断層まで含めると7つの大きな断層帯があります。

2005年に起きた福岡西方沖地震は警固断層帯の一部が動いたために発生しているのですが、その延長線上にある陸地部分の断層は地震発生確率が「Sランク」とされています。

専門家によると国内に2000あるとされる活断層の中でも「日本一危ない断層」とも言われます。

その被害予想は、マグニチュード7.2・死者1000人以上・約1万8000棟の建物が全壊・避難者は4万人に達すると言われています。

実は、福岡は地震に見舞われるリスクが高い県なのです。

耐震補強工事の判断のポイント:新耐震基準かどうか

地震による「全壊」や「半壊」などの被害予想は、建物の築年数とその建物が受ける震度によって判断されます。

※全壊とは、建物が修復できないほど壊れて、住み続けるのが難しい状況を指します。

その根拠になるものが過去の大地震の被害データです。

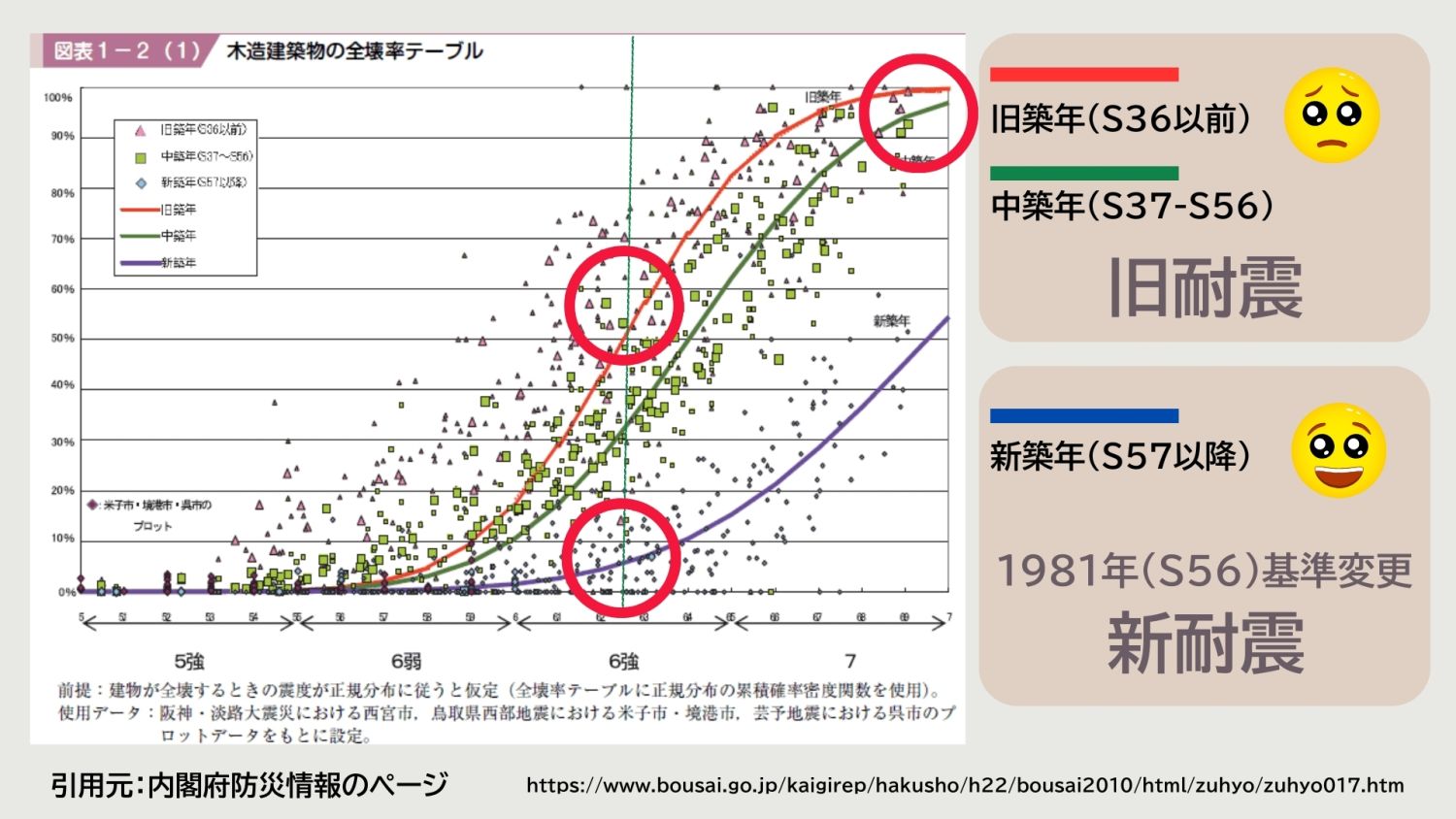

例を挙げると、下の図のように築年数によって3つの線(分類)があり、古い建物は倒壊しやすいということが分かります。

この資料では

●赤色の線は旧築年1961年(昭和36年)以前の建物

●緑色の線は中築年1962年~1981年(昭和37年~昭和56年)に建築された建物

●青色の線は新築年1981年(昭和57年)以降に建築された建物

として分類されています。

横軸の震度が7に達すると、赤色の線の全壊率はほぼ100%になっていますね。

一方、青色の線は震度7にもなると半数以上が全壊扱いとなりますが、震度6では全壊と認められる損傷はほぼありません。

1981年以降が新耐震基準

青色に分類されている建物が建築された新耐震基準は、甚大な被害を出した1978年の宮城県沖地震をきっかけとして、1981年に耐震基準が大幅に見直された年以降に建築されたという分類です。

一見同じように見える築年数の経った建物でも1950年から1981年5月までを「旧耐震」、1981年6月以降は「新耐震」としてその耐震性能が明確に分けられています。

新耐震基準とは、震度6強~7程度の大地震でも倒壊しない(=人が建物の下敷きにならない)構造基準です。

耐震補強工事を実施する重要ポイントの1つがこの新耐震の建物であるかどうかということです。

『1981年(昭和56年)以前の旧耐震の建物は耐震補強が必要』とお考え下さい。

【重要!】耐震補強工事のおすすめは2000年基準以前の建物

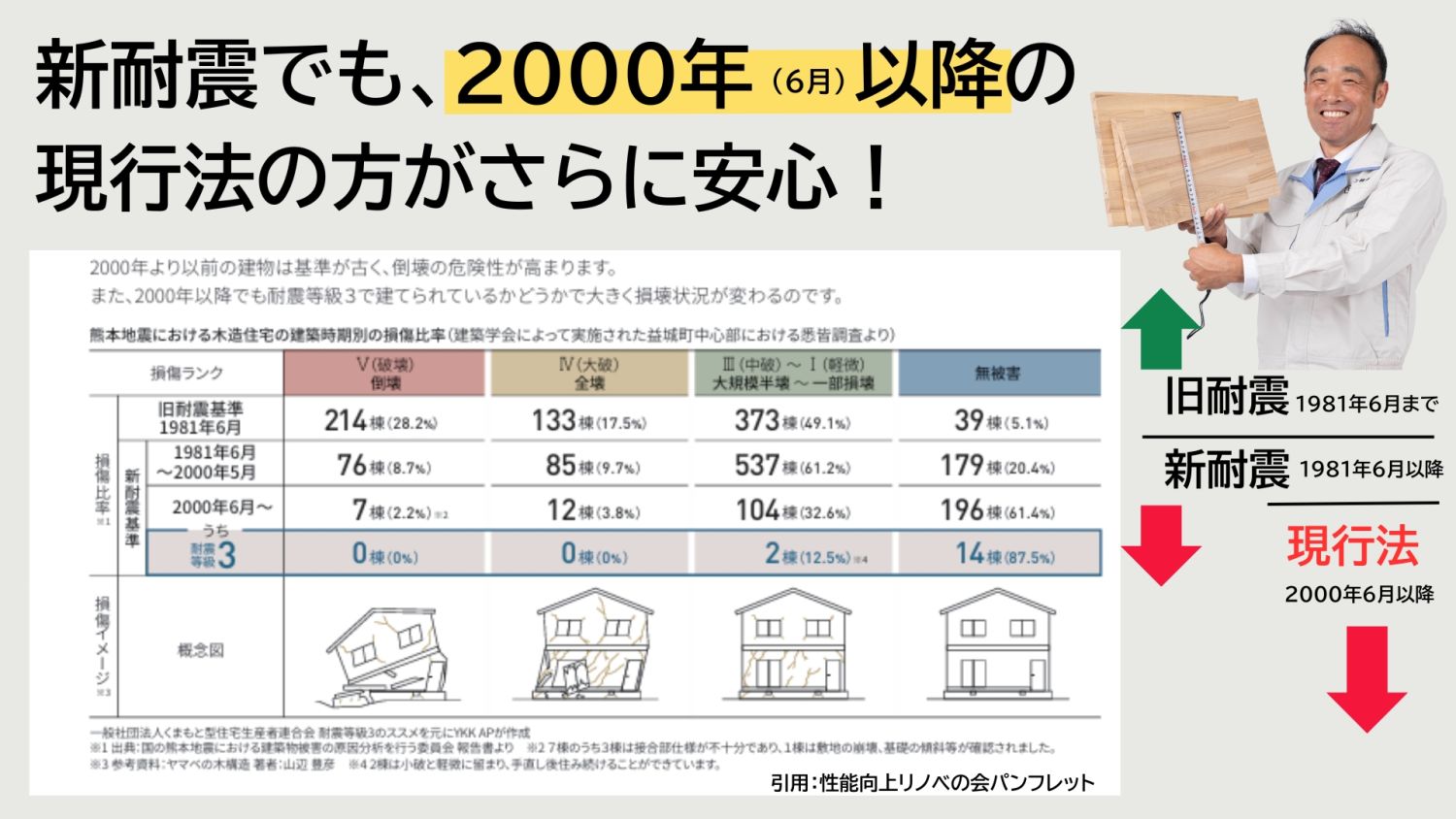

1981年の新耐震基準についてご説明しましたが、それ以降も大きな地震が起きるたびに基準は厳しくなっており、熊本地震の被害状況報告から、新耐震基準の中でも2000年5月までと6月以降で被害規模が大きく異なるのが分かります。

2000年以降の基準では大きく耐震性能を向上させているのが理由なのですが、問題は1981年の新耐震基準から2000年以前の建物です。

被害棟数を見ると、この時期に建てられた建物は決して安心できる建物ではありません。

耐震補強は2000年を境に検討すれば良い?

ならば2000年を境に耐震補強工事を検討すれば良いと思われるでしょう。その通りなのですが、1つ問題があります。

耐震補強工事を行いやすくするための補助金は、1981年(昭和56年)以前の旧耐震を対象にしていることがほとんど。

問題の1981年~2000年までの新耐震基準の建物には補助金が出ないのです。これでは耐震補強工事を行う優先順位が低くなっても仕方ありません。

そのため弊社では、1981年~2000年までに建てられた建物のリノベーションを検討されている方には、まずは耐震診断だけでも受けることをお勧めしています。

耐震補強とは?

耐震補強とは、建物の耐震性能を向上させる工事のことです。

先に書いた通り、築40年以上の実家や中古住宅のリノベーションにおいて、特に旧耐震基準の建物は耐震補強工事の優先順位を高めるべきでしょう。

理由はもちろん命を守る確率を少しでも高めるためです。

中古住宅を購入する際、まずは旧耐震・新耐震どちらの時期に建てられた建物かを把握することが重要です。

耐震補強工事では、基礎・土台・柱・梁などの建物の主要な構造部分に対して補強を行います。

それでは具体的に工事の内容を解説します。

耐震補強の方法

耐震補強工事には大きく4つの工事があります。

・壁を強くする

・基礎を強くする

・接合部分を強化する

・屋根を軽くする

それぞれ順番に解説します。

壁を強くする

費用の目安:150万円~200万円

耐震壁を設置し、壁の強度を高めることで耐震性を向上させます。耐力壁・耐震壁には様々な大臣認定商品や工法があります。

耐震工事のみをおこなう場合には、できるだけ天井や床を剥がさずに施工できるものもありますが、商品によって工事をする箇所も異なってきます。

また「制震」といって、揺れの力を吸収するような装置を取り付ける方法もあります。

基礎を強くする

コンクリートの補強や鉄筋の追加によって、基礎の強度をアップできます。

本来、旧耐震基準の建物の多くは「無筋基礎」(コンクリートの中に鉄筋が入っていない)のケースが多い為、基礎補強が必要です。

しかし、基礎の補強工事はお金がかり、耐震改修自体が進まないことを考慮し、基礎から上の部分だけの評点を得られるようになっています。

もちろん基礎補強は重要です。実際に基礎の補強をする場合、次のようなものがあります。

費用目安:100万~200万程度

無筋基礎を挟むように鉄筋入りの基礎を施工します

費用目安:60万~100万程度

既存の無筋の基礎にアラミド繊維を接着剤で張る比較的新しい方法で、コンクリートミキサー車が進入できない場所へ対応することが可能です。ただし国で定められたガイドラインにはない工法なので注意が必要です。

費用目安:150万~250万程度

布基礎は立ち上がり部分のみがコンクリートになっていて、底部は土の状態です。立ち上がりは抱き合わせで補強し、底面のベース部分も追加で配筋をします。

接合部分を強化する

柱と梁の接合部分の工事も耐震基準の変化と共に変わっています。

地震による大きな揺れが発生した時に接合部が外れてしまうと、力を分散することができずに建物が倒壊する恐れがあります。

接合部分を強化する基本は、金物でしっかり固定することです。

コンクリートの基礎とその上に乗せている土台の接合、縦に立っている柱と横に渡す梁との接合、壁の中に斜めにつっかえ棒のように施工された「筋交い(すじかい)」の接合部を、それぞれ認定された金物で補強します。

【費用目安】

木造住宅に耐震の金物を取り付ける場合、1個1万円~3万円程です。10カ所の工事をする場合、取り付け工事費も含めて40万円程度になります。

壁の中の工事のため、壁を剥がすリフォームに併せて耐震補強が可能です。しかし、接合部だけの工事であれば「壁を剥がす」「復旧する」という費用も追加されます。

屋根を軽くする

重い屋根材の木造住宅では、地震の時に梁や柱に伝わる力が大きくなってしまいます。重い屋根より軽い屋根の方が地震には耐えやすいのです。

多くの日本家屋は、重い陶器瓦やセメント瓦を屋根材として使っています。

それらの屋根材をガルバリウム鋼板という金属の屋根や、スレートという薄い素材に葺き替えのが屋根を軽量化する耐震工事です。

屋根を葺き替える時に下地の防水紙も一緒に交換し、雨漏れ対策の講じるのが一般的です。

【費用目安】

費用の目安としては100㎡(30坪)程の住宅の瓦をスレートに替える工事で120万~200万円程度を見ておけば良いでしょう。

4. 事例紹介

それでは福岡で築40年の住宅のフルリノベーション&耐震補強を行った際の大まかな費用をみてみましょう。

事例❶

●築40年の木造住宅

●耐震診断の結果、耐震性不足が判明

●耐震壁の追加と基礎補強を実施

●キッチン・バスルームの最新設備に交換

●フルリノベーション費用:約1,500万円

●耐震補強費用:約300万円

合計:約1,800万円

●新築同様の快適な住まいに変貌

●耐震性向上により、安心して暮らせる家に

事例❷

●築30年の鉄骨造住宅

●外壁・屋根の断熱リフォームと耐震補強

●バリアフリー設計を導入

●フルリノベーション費用:約1,200万円

●耐震補強費用:約250万円

合計:約1,450万円

●省エネ性能が向上し、光熱費が削減

●地震にも強く、長く安心して住める住宅に

5. 福岡でのリノベーション・耐震補強費用の相場

フルリノベーションの費用は、平均1,500万円~3,000万円が相場です。

価格帯が広いのは、構造・耐震・断熱・間取り・設備機器、どこまで工事をするかで大きく異なるためです。

ただし1つ言えることは、1000万円以内でフルリノベーションとなると費用的には難しいということです。

耐震補強工事は、100万円~500万円程度が一般的です。ただし、耐震補強工事も住宅の状態によって費用感は異なります。

6. 福岡で利用できる補助金・助成金

耐震補強工事に関する補助金、断熱を含めたリフォームリノベーションの補助金を解説します。

耐震工事に国の補助金はない

耐震改修に特化した補助金は自治体(市町村)の財源によるもので、省エネや長期優良住宅のような国からの補助金がないのが特徴です。

また、内容や金額、対象工事の条件等も自治体によって異なるため、事前にチェックしておき、募集が始まった段階でスムーズに申請できるように準備しておくことも大切です。

福岡県では市町村の自治を通して補助をしています。

■性能向上改修工事費に対する補助

- 主な要件

- ○昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅

○耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満 等

■建替え等に伴う除却費に対する補助

- 主な要件

○昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅

○耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

○耐震性のある住宅を確保した上で除却を行う 等

【最新】2025年3月7日更新!福岡市の耐震補強の補助金情報

2025年3月7日時点の、福岡市の耐震補強の補助金情報をご紹介します。

【対象となる住宅】

昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した以下の条件を満たす住宅。

※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

- 【木造戸建住宅】

●2階建て以下のもの - ●上部構造評点を建物全体を1.0以上となる耐震改修工事又は1階部分を1.0以上になる耐震改修工事を行うもの

- ●耐震シェルター等の設置については、高齢者、障がい者等の方が居住している世帯

【補助内容】

●耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用の額の80%の範囲内の額とする。ただし、1戸につき1,500,000円を上限とする。

●耐震シェルター等の設置

耐震シェルター等の設置に要する額の40%に相当する額。ただし、25万円を上限とする。

耐震シェルター等について、国等から一定の評価を受けたもの。

設置可能な商品に関する情報は福岡県のホームページをご参照ください。

その他自治体の耐震工事補助事業

その他自治体の補助関係のリンク先一覧を掲載します。

※2025年3月15日時点では申込を締め切られている補助事業も多数ございます。

- 北九州|市耐震補助事業

大牟田市|木造戸建て住宅耐震改修促進事業

久留米市|木造住宅耐震改修等事業費補助金

直方市|木造戸建て住宅性能向上改修等補助金

飯塚市|木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度

田川市|木造木造戸建て住宅の耐震改修工事を補助します

柳川市|性能向上改修工事

八女市|木造戸建て住宅耐震改修事業補助金

筑後市|木造戸建て住宅性能向上改修補助事業

大川市|木造戸建て住宅性能向上改修促進事業

行橋市|木造戸建て住宅性能向上改修等補助制度

豊前市|木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金

中間市|木造戸建て住宅耐震改修補助金制度

小郡市|耐震について

筑紫野市|住宅の耐震化を行いましょう(耐震改修補助金制度)

春日市|木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付制度

大野城市|木造戸建て住宅耐震改修等補助事業

宗像市|木造住宅耐震改修工事費補助制度

太宰府市|木造戸建て住宅性能向上改修等補助金の申請を受付します

古賀市|木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業

福津市|木造住宅耐震改修工事費補助について

うきは市|木造住宅耐震改修事業費補助金

宮若市|住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

嘉麻市|木造戸建て住宅耐震改修等工事に補助します

朝倉市|木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業

みやま市|木造戸建て住宅性能向上改修補助金

糸島市|木造戸建て住宅性能向上改修促進事業

那珂川市|木造住宅耐震改修工事費補助金

宇美町|木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金の申請を募集します

篠栗町|木造戸建て住宅性能改修補助金事業

志免町|耐震改修計画(補助金専用ページは見当たらない)

須恵町|木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱

新宮町|木造戸建て住宅の耐震改修の工事費を補助します

久山町|木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

粕屋町|木造戸建て住宅性能向上改修工事補助金

芦屋町|木造戸建て住宅耐震改修補助事業

水巻町|木造戸建て住宅の性能向上改修等の補助

岡垣町|木造戸建て住宅の耐震化を支援します

遠賀町|木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金

小竹町|対象ページ・資料がありません

鞍手町|木造戸建て住宅の耐震改修工事を支援します

桂川町|木造戸建住宅耐震改修工事費等補助金について

筑前町|木造住宅性能向上改修工事費補助金交付

東峰村|木造戸建住宅耐震改修補助金制度について

大刀洗町|木造戸建て住宅性能向上改修補助金について

大木町|令和6年度大木町住宅改修補助制度

香春町|木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業

添田町|木造戸建て住宅耐震改修工事費補助事業

糸田町|木造戸建て住宅耐震改修補助金制度

川崎町|木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱

大任町|対象ページ・資料がありません

赤村|木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金

福智町|木造戸建て住宅性能向上促進補助金

苅田町|木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度

みやこ町|木造戸建て住宅耐震改修補助事業

吉富町|木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金を交付します

上毛町|耐震改修促進計画を改訂しました

築上町|木造戸建て住宅性能向上改修補助事業

フルリノベーションで断熱工事をする場合に受けられる補助金

断熱工事を伴うリフォーム・リノベーション対象の補助金はいくつかあり、国の補助事業で押さえておきたいものは2025年3月現在では大きく分けると4つです。

また、断熱、省エネ関係の補助金は、自治体によって「併用できるもの」「出来ないもの」があります。

詳しくは工事内容を打合せする際に担当者に相談するのが間違いないでしょう。

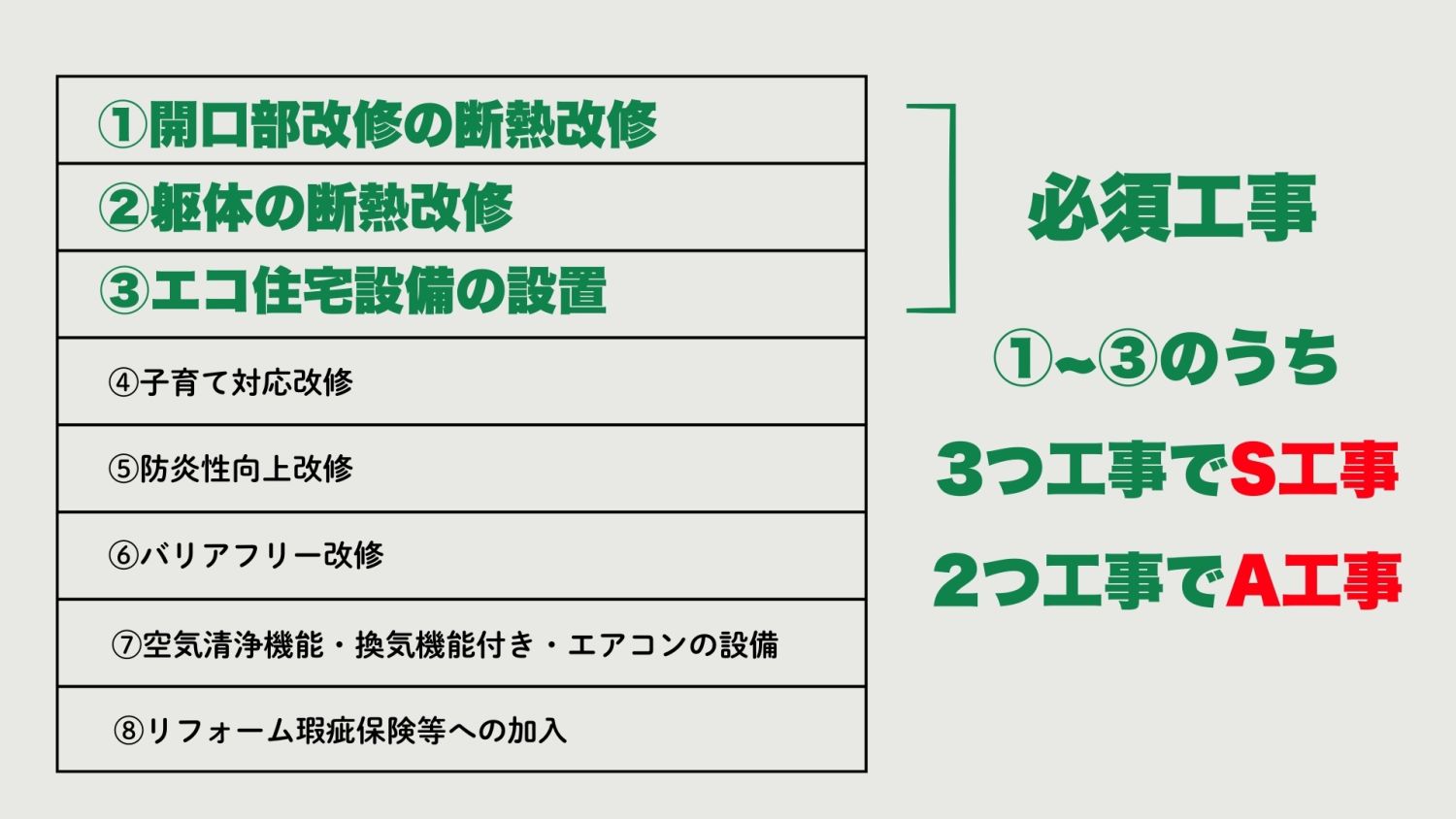

■子育てグリーン住宅支援事業【2025年度】

〈概要〉

国交省と環境省によるこの補助金を受けるためには必須の対象工事と、補助対象であるけれども必須ではない工事があります。

Sタイプは必須工事3種を実施して上限60万円/戸

Aタイプは必須工事3種のうち2種を実施して上限40万円/戸

の補助金を申請できます。

■先進的窓リノベ2025事業

リフォーム工事の内容に応じて定額補助する内容のものです。

2024年事業同様上限200万円/戸の補助金が申請できます。

■給湯省エネ2025事業

- こちらも2024年の事業同様定額補助です。

さらに補助金の上乗せとして蓄熱暖房機や電気温水器の撤去費用に4~8万円が申請できます。

7. 施工会社の選び方

それではどのようなリフォーム会社を選ぶべきなのでしょうか?そのポイントを解説します。

注意!リフォーム会社でも建設業の許可は必須ではない

一時期「悪徳リフォーム会社」などという言葉が流行しました。

実はリフォームをするにあたって一定基準以下であれば建設業の許可はいりません。つまり誰でもリフォーム業界には参入できてしまうのです。

その基準とは、1件あたりの請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または木造住宅工事の場合は延べ面積が150㎡以上)であることです。

逆をいえば、1件あたりの請負金額が500万円未満である場合や、建築一式工事の金額が1,500万円未満、または木造住宅工事の延べ面積が150㎡未満の場合には、建設業許可は不要ということになります。

ポイント1:リフォームの協会や団体に登録している

悪徳リフォームから消費者を守るため、リフォーム業界で団体や協会を設置して登録制にするなど、業者の技術向上が図られています。

選ぶべきリフォーム会社選びのポイントの一つは、そのような団体に加盟しているかです。

ポイント2:建設業許可を得ている会社

福岡工務店のリノベーション事業部のように、建設業許可をとって新築住宅もしっかり建築していることや、アフターメンテナンスをしっかりと行なう「地域に根差した工務店」を選択するという方法もあります。

ポイント3:専門的な知識をしっかり発信している工務店

フルリノベーションや耐震、断熱工事では施工精度やしっかりした知識が必要です。

また、何か起こった時に誠実な対応をしてもらうためにも、会社の建築に対する姿勢や体力(規模感)なども重要でしょう。

大きな工事であれば、現場の様子や専門的な情報をしっかり発信しているかも参考になります。

商品や工事を「パッケージで●●●万」という宣伝文句につられないよう、工事を頼む施主も少なからずの知識を得ることは重要です。

8. まとめ

福岡で中古住宅を購入し、フルリノベーションや耐震補強を行うことで

・コストを抑えながら理想の住まいを実現

・地震に強い安心の住まいを確保

・事例を参考に、自分に合った施工プランを選べる

・補助金を活用し、さらにお得にリノベーション

が可能です。

福岡で安心・快適な住まいを手に入れるために、まずはリノベーションの計画を立て、信頼できる施工会社に相談してみましょう!